浩瀚高原情怀——触摸西藏

浩瀚高原情怀

——触摸西藏

黄 明

在秋高气爽的美好时节,我们湖南省财政厅援藏慰问考察团一行8人来到了久以神往的雪域高原。历时九天,行程两千公里,过雪峰、涉天湖,领略藏佛教文化,目睹人文之风采。时间虽然短暂,但是,耳濡目染,感慨万千,激起了我们浩瀚的高原情怀!

这里是和太阳最亲近的地方

乘飞机进入西藏上空,鸟瞰窗外,只见云海雪峰此起彼伏,银光夺目;犹如惊涛骇浪,万里无疆。令人心潮澎湃,心旷神怡。西藏位于祖国西南边陲,青藏高原西南部,号称“雪域高原”。在这片神奇的土地上,诞生了喜马拉雅山、冈底斯山、昆仑山、喀喇昆仑山等山脉。平均海拔都在4500米以上。世界上14座8000米以上的高峰就有10余座分布在这里,超过7000米的高峰有50座以上。特别是喜玛拉雅山,东西绵延2400多公里,南北宽约200—300公里,平均海拔高达6000米,堪称世界屋脊。

鸟瞰窗外壮美的雪山

如果说人们熟悉的喜玛拉雅山是大地奔涌的洪峰,那么珠穆朗玛峰是波涛抛起的那朵最大的浪花。珠穆朗玛峰海拔8844.43米,巍然屹立在莽莽喜玛拉雅山脉的最高处,常年覆盖着冰雪。在藏语里面,“珠穆”是“女神”的意思,而“朗玛”则是“第三”之意。“珠穆朗玛”就是“第三女神”。传说喜马拉雅山是以珠峰为首的五座山峰,是五个姐妹,统称“长寿五仙女”。其中,祥寿仙女掌管人间的福寿;贞慧仙女掌管农田耕作;翠颜仙女掌管人间的“先知”神通;施仁仙女掌管畜牧生产;冠咏仙女掌管人间财宝。其中翠颜仙女是珠峰的主神,所以它曾被称为“翠妃雪峰”。亿万年来,她们独尊世界屋脊的地位,站在人类的顶点,朝夕注视着深不可测的高天和承载万物的大地。见证着西藏沧海桑田的巨变和欣欣向荣的发展。

珠穆朗玛峰

有人说西藏雪峰壮观。但是其他大山都十分贫瘠,树木稀少,甚至寸草不生,景象不佳。比如公路沿途的甚至城市周边的许许多多的大山。现在我想告诉您,不要说裸露的大山显得荒凉,那是康巴汉子强壮肌体的展示。特别是当晴岚缠绕胸间婉然姑娘哈达的飘逸,那是一幅幅雪域高原力与美的壮丽画卷。

高山有好水。沉稳的山有水的波荡方生雄风;灵动的水有山的依傍更显妩媚。西藏是我国湖泊最多的地区,全区共有湖泊1500多个,湖泊总面积2.4万平方公里。占全国的30%。期间,我们有幸品味了巴松错、羊卓雍错、纳木错等湖。特别是“世外挑源”巴松错和世界上离天最近的圣湖纳木错,令我们兴奋不已,流连忘返。

世外桃源巴松错

巴松错又名错高湖,在藏语中意为绿色的水。位于距林芝地区工布江达县巴河上游的高峡深谷里,湖面海拔3700多米。是红教(藏传佛教宁玛派)的一处著名神湖和圣地。远远望去,湖水宛如平镜,倒映着云山雾壑,野鸭、白鹤浮游湖面,情趣盎然。当她很安静的时候,风轻轻、波凌凌,树影婆娑无声。水清莹莹的,不蓝,那显得精怪;很绿,着实的亲切可人。湖心有一小岛,名为扎西岛,传说该岛是“空心岛”,即岛与湖底是不相连而漂浮在湖水上的。岛上有建于唐代末年“错宗工巴寺”,是西藏有名的红教宁玛派寺庙,距今已有1500多年的历史。殿内主供莲花生、千手观音和金童玉女。寺庙门前绿意盎然,鲜花盛开。有扎成拱门的月季,有黄得泛金的硕大菊花。特别值得一提的是,有一种长着长长的绿叶、长长的花茎、开着紫色、白色八瓣花的花朵,散发淡淡的清香,沁人心脾。藏族同胞叫它“张大人花”。

巴松错扎西岛上的张大人花

探究“张大人花”的来历,源自一个百年的沧桑故事。“张大人”就是清朝末年的驻藏大臣张荫棠。1904-1906年间,他奉清政府之命,多次参与处理英国侵略西藏的问题,由此受到清政府重视,被破格提升为副都统,任驻藏帮办大臣,于1906年10月抵达拉萨就职。然而,在那样一个昏暗的年代,由于他的施政纲领触犯了西藏“政教合一”的统治阶级的利益,也引发英印政府的无理抗议和其他驻藏大臣的猜忌,清政府担心酿成大祸,在他刚刚任职半年时,便于1907年5月把他调离了西藏。

张荫棠入藏时,带进了各色花籽,试种后,其他的花籽都无法生长,唯有这种花因其耐高寒而成功。其花瓣美丽,有葵花样清香,深得藏族同胞喜爱,家家户户争相播种,并传承至今。人们不知道花名,都知道是驻藏大臣张大人带来的。于是,就称之为“张大人花”。可见所有美好的人和事人们永远不会忘怀。

如果把巴松错比作小家碧玉,那么纳木错则是“大家闺秀”。海拔4718米的纳木错是世界上海拔最高的咸水湖。她位于拉萨以北当雄县和榜额县之间,念青唐古拉山主峰以北。“纳木错”在藏语中意为天湖。她是西藏三大神湖之一,也是藏传佛教的著名圣地。相传这里是密宗本尊胜乐金刚的道场,信众们尊其为四大威猛湖之一。在西藏古老的神话传说里,念青唐古拉山和纳木错不仅是著名的神山和圣湖,而且是一对生死相依的夫妻。念青唐古拉山因为有纳木错的衬托而显得更加英俊挺拔,纳木错因为相拥着念青唐古拉山而显得更加妩媚、浩瀚而欢快。

世界上海拔最高的咸水湖纳木错

远眺纳木错

壮美山水风光所辉映的是我们数千公里沿途一片片欣欣向荣的花木果林,一群群悠然自得的牦牛、绵羊,一排排具有浓郁特色的藏胞新居。据介绍,中央财政支持西藏自治区实施的“安居工程”将很快实现全藏人人有新居。然而,我们于8月21日在日喀则江孜参观的帕拉庄园与之形成鲜明对比,令人叹为观止。这个始建于1937年的庄园是西藏目前保存最完好的贵族庄园。豪华的庄园主住宅对面,是庄园农奴们居住的院子。院内共约八间屋子,最大的不过四平方米,最小的才二平方米。屋内矮小昏暗、阴冷潮湿。据导游介绍,如此难以容人的地方,常常是两代同堂,甚至三代同堂一块生活。并且只有做农奴时间长的才可能居住。今昔相比,真是天壤之别。我们深深感到国家公共财政之花正遍地开放,硕果累累。

政府为藏胞修建的“安居工程”

帕拉庄园农奴居住过的房屋

在这里,每一座大山都有着神秘的故事,每一处山湖都有着动人的传说,每一个山村都有着快乐的欢歌。气势磅礴的山脉是世界的屋脊,雄伟壮丽的雪峰是人类的顶点,而美丽妩媚的山湖则是人间天湖。蓝天白云之下到处沐浴着圣洁的太阳。在这令人向往的圣地,与大自然的和谐一样,共产党如同不落的太阳照耀着各族人民和这里的山山水水、一草一木。我们深深感到这里是和太阳最亲近的地方。

这是对美好最向往的民族

藏民族,是我国一个具有悠久历史的古老文化的民族,在漫长的历史长河中,形成了独具特色的雪域文化。其歌舞、服饰,藏餐、礼仪都是多姿多彩,独具一格。无不表现出藏族人民对美好生活的追求和向往。

藏族同胞“会说话就会唱歌,会走路就会跳舞,会吃饭就会喝酒”。作为西藏人民独特的民间歌舞艺术形式,藏歌舞在藏族人民生活中占据重要的地位。无论是劳动之余,还是劳作之中,到处可见载歌载舞,尽情抒发对大自然的热爱。藏族民间舞蹈种类很多,最常见的舞蹈有“果谐”与“锅庄”、“鼓舞”与“热巴”、“堆谐”与“勒谐”。8月22日上午十点左右,我们在扎什伦布寺参观时遇见的藏族同胞顶着烈日在修缮房屋时的歌舞就属于“勒谐”。在寺庙的一座大房子的屋顶上,几十名身着民族服装的藏族同胞排成四排,每排十人,整齐划一,用西藏特有的一种叫“阿嘎”的工具不断地敲打阿嘎粘土,使屋顶越夯越结实。这是一种在一块扁圆形的石块中,插入一根长木棒而成工具。它不仅可以用作劳动,还可以作为乐器和舞蹈工具使用。先将干阿嘎土砸碎、砸紧,此时的歌舞称“阿谐”。之后再浇水砸平、砸实,这时的歌舞称“勒姆谐”。在烈日之下如此枯燥而辛苦的劳动中,只见他们边唱边跳边打夯,富有节奏,十分欢快。远远望去,真以为是在跳集体歌舞。

打阿嘎劳动歌舞

在劳动中,他们不仅可以边唱边跳,在聚餐时特别是宴请客人时更是歌声嘹亮,欢声笑语。有一种献歌敬酒的礼俗叫“三口一杯”,十分有趣。主人斟满一杯酒敬送给客人,随即安排两位姑娘或小伙过来献歌。歌毕,客人必须按规矩先小喝一口,主人把杯子续满,再喝一口,主人又会把杯子倒满,这样喝完三次,最后把杯中酒喝完。俗称“三口一杯”。因为不熟悉其中的套路,我们慰问考察团的一些伙计在喝“三口一杯”时还吃了“苦头”。按规矩献完歌后客人本来只喝一小口,再加满。谁知这位伙计端起酒杯每每一饮而尽,把“三口一杯”喝成了“三杯一口”。

西藏歌舞是美好的表现,而别致的服饰则是另一种对美好愿望的追求。藏装,藏语称为“曲巴”。其品种多样,可分为长袖高领衬衣、宽腰粗布衬裤、长袖皮袍、布袍、无袖袍、长坎肩、短坎肩、围裙、腰带、靴、帽等。陪同考察的山南地区财政局副调研员查果和办公室主任央珍,纯朴而热情,是典型的高原女人。据她们介绍,每逢重大节日,特别是藏历新年,藏族同胞都会穿上传统的藏装。特别是西藏姑娘,她们身着用深色绸缎、氆氇制成的无袖长袍,里衬各种花色绸衫,腰带紧束,婀娜的身段独具风韵。戴上金银镶绿松石的耳坠或耳环,以及晶莹剔透的水晶饰品,再佩带上天珠和虎皮等珍贵物品(寓意为辟邪、美好和吉祥)。显得更华丽富贵。这些服饰都是纯手工制作的,项链、腰带等配饰,都是老辈人留下来的。据说,最好的藏服价值得超过千万元,光项链中的一颗9眼天珠就值一二百万。因此,藏装亦有“流动的银行”之称。

身着传统藏装的藏族姑娘

西藏姑娘不仅服装美丽,她们具有的勤劳、善良和坚定意志更具魅力。不要说她们日灼的肌肤不那么娇美,殊知高原女人好比高原花,不需刻意呵护,依然美丽灿烂。《高原女人》有一段歌词这样写道:

她们的歌喉里

容纳了百川的清澈

她们的眼睛中

包藏了日月的精髓

她们是男人们的骄傲和依赖

是高原的灵魂

与藏装艺术有异曲同工之妙的是,藏餐作为雪域文化重要组成部分也凝聚着藏族人民的勤劳和智慧,彰显了藏文化的生命力和个性特色。通过华丽、精致与繁复,表现了藏民族向往美好生活,追求高贵与欢乐的性格。

人们常说,去了西藏不吃藏餐,不能算真正到过西藏。为了考察更多的藏族文化,我们对藏餐也作了一番体验。藏餐距今已有2000多年的历史。没有明确的菜系菜派,大致可分为四大风味。即羌菜、卫藏菜、宫庭菜和荣菜。均注重选料,精于刀工,善于调味,实而不华。既保留了传统精髓,又融合了内地技艺。据说,18世纪汉族“满汉全席”技术传入西藏,藏餐中出现了“嘉赛柳觉杰”(意为汉食十八道)。千百年来,藏餐不断进行改良和传承,形成了今天独特的藏餐饮食文化。

在拉萨布达拉宫附近的一家藏餐馆我们享受到了地地道道的藏餐盛宴。待我们入席,服务员端上酥油茶,一一倒满。抿一口酥油茶,略带点儿咸,再咽下,奶香扑鼻,香气四溢。品酥油茶是吃藏餐的前奏。之后,开始陆续上正餐,有酸奶、生牛肉酱、烤羊腿、藏式香肠、牛血肠;还有生的牦牛肉酱,里面拌些小海椒末,既有辣椒的红,也有新鲜牦牛肉的血红,用水拌成稀粥状。可爱的查果示范了地道的传统吃法。即将肉酱抹在左手掌,右手抓着小团糌粑。然后,用舌头添食掉肉酱,再咬一口糌粑。我们团里只有“汤司令”老同志兴致勃勃尝试了。他说味道不错,又鲜又嫩又滑又香。除了肉食以外,还有西藏昌都的人参果,亚东的木耳,林芝的松茸,无论是营养价值还是口味都称得上是极品。数量虽然不多,都是地方特产。但是,羌菜、卫藏菜、宫庭菜和荣菜四大风味样样俱全,令人回味无穷。的确是价廉物美。

糌粑

藏族同胞对美好的追求还充分体现在具有浓郁民族文化特色的迎宾祝福礼仪之上。让我们印象最深刻的是敬献哈达和楚酥切玛。献“哈达”是藏族人民欢迎客人最常用的一种礼节。代表纯洁、真诚、尊敬和祝福之意。楚酥切玛是藏族同胞欢迎客人的最高礼节。主人在敬献青稞酒之前,先捧出一个像斗样的木盒,端到客人面前。盒里面分两个格,一边装满炒熟的麦子,一边装满糌粑,上面还插有麦穗和画着花或粘着彩色酥油花的孜珠。此时,客人应从盒子里抓些麦子向空中抛三次。此举寓意着人寿年丰、吉祥如意。之后,再倒上一碗青稞酒,先用中指蘸酒朝上、中、下轻弹三下,以表示祭天、地、神灵,接着三口一杯喝完。在进入山南地区时,前来迎接我们的是山南地区行署副专员嘎玛洛桑和山南地区财政局局长云丹一行。让我们有幸享受到楚酥切玛的“殊荣”。现场气氛热烈,其情浓浓,其乐融融。

山南地区行署副专员嘎玛洛桑正在向本文作者献“楚酥切玛”

西藏人民对美好生活的追求。不仅体现在日常生活中的衣食住行,接人待客。还体现在对美好爱情的向往。不管是平民百姓,还是达赖喇嘛,皆有佳话。“六世达赖喇嘛”仓央嘉措追求美好爱情的故事就成为了雪域高原的千古绝唱。

达赖喇嘛是蒙古语和藏语合并的词汇,意思是“大海一样的上师”。在西藏过去“政教合一”的政治体制中,达赖喇嘛集行政权力和宗教权力于一身,拥有至高无上的地位和荣耀。然而,六世达赖喇嘛仓央嘉措却冲破世俗,摆脱枷锁,放弃名利,追求美好的爱情和自由的生活,决然遁去,与年少时相爱的恋人消失在人们的视野中。不管人们对他作为达赖喇嘛时的政绩如何评说。但他的情诗却在青藏高原流传千古,广为传唱。他为心爱的姑娘写的一首情诗,被谱写成歌曲,即《在那东山顶上》。歌词是这样写的:

在那东山顶上

升起白白的月亮

年轻姑娘的面容

浮现在我的心上

如果不曾相见

人们就不会相恋

如果不曾相知

怎会受这相思的熬煎

在他的《仓央嘉措情诗集》中,收录了数百首情诗。都弥漫着他对美好爱情的追求和向往。当然,有些诗词被专家认为可能为今人所作。因为,现代社会确实存在着对情尽情的挥霍而难以找到真爱。折射人们在特定时代文化环境中的困扰和焦虑,从中可以看到人们沉重的肉身和那追求飞升的灵魂!其中,有一首情诗,触动着人们的心弦——

那一天

闭目在经殿的香雾中

蓦然听见你诵经的真言

那一月

转动所有的转经筒

不为超度只为触摸你的指尖

那一年

磕长头匍匐在山路

不为觐见只为贴养着你的温暖

那一世

转山转水转佛塔呀

不为修来世只为在途中与你相见

这里有对佛最虔诚的人们

雄伟的布达拉宫

布达拉广场前朝拜的人们

8月19日清晨,我们怀着肃穆的心情乘车前往布达拉宫,去感受藏传佛教信众心目中的“圣殿”。太阳刚刚升起,我们已看见布达拉宫广场前许多成片虔诚的人们面向布达拉宫一遍一遍不停的匍匐在地磕着长头。更有气势的是,在登临布达拉宫前遇上的浩浩荡荡朝拜的队伍,个个左握佛珠,右执转经筒,口中不停地诵经。按顺时针方向环绕着布达拉宫山峦缓缓前行。据说,他们会从早走到晚,不停的循环。

布达拉宫建于拉萨市西北的一座山上。在西藏信仰藏传佛教的人们心目中,这座山如观音菩萨居住的普陀山。因此,藏语称此山为布达拉,即为普陀之意。始建于公元七世纪松赞干布时期,十七世纪五世达赖喇嘛时期重建后成为历代达赖喇嘛的住锡地和政教合一的中心。主体建筑分为白宫和红宫。从五世达赖喇嘛起,重大的宗教、政治仪式均在此举行。藏传佛教,又称喇嘛教。是以藏民族为信教的主体民族,藏语文为主要施教、学修工具,在特殊的人文地理、历史环境中形成的具有浓厚藏族文化特色的以密宗为主大乘佛教。从公元7世纪初引进到现在,距今已有一千四百多年的历史。藏传佛教和汉传佛教一样同属大乘佛教,即利人普渡众生。而小乘教强调自我、利已,是个人修行的教义。在东南亚一带流行。

我们经过登记、验证、安检等程序后,沿着布达拉宫通往白宫和经宫的主道,攀登有着115米高的寝宫和佛殿。在每座大殿中,都遇见熙熙攘攘的信众们带着酥油、哈达和小钱,恭恭敬敬的敬献和布施,然后朝着面前的神佛深深地鞠躬,默默的祈祷。每一位都是如此的虔诚。

据导游介绍,布达拉宫主要供奉着历代达赖喇嘛的灵塔殿。灵塔殿内有历代达赖喇嘛的法体。分别是五世、七世、八世、九世和十三世。其中五世达赖喇嘛洛桑嘉措的灵塔最大。通高12.6米,耗费黄金3721公斤,塔面镶嵌各种珠宝上万颗。其次是十三世达赖喇嘛。据说,达赖喇嘛灵塔的大小和豪华程度,与其对社会所做贡献大小相联系。五世达赖喇嘛建立了噶丹颇章政权,使拉萨重新成为青藏高原的政治中心。类似的还有日喀则存放班禅灵塔的扎什伦布寺。当中最大的灵塔是贡献最大的四世班禅罗桑曲吉。

在西藏,大大小小的寺院不计其数。但大多数寺院归属于某一藏传佛教派。而位于拉萨市中心的大昭寺却是各教派共尊的神圣寺院,有“藏传佛教起源地”之说。我们来到大昭寺,发现许多殿堂的立柱都有牙印。导游说,大昭寺是藏族人心目中的“圣地”,无论身在何方,只要膜拜、祈愿,就要跨越山山水水地叩拜而来。往往每个家庭会选一个中年人作代表,从家乡出发,哪怕几百里、几千里,都是叩着长头匍匐行进。在青藏线、川藏线随处可见。不论春夏秋冬,日晒雨淋。任凭手板磨破,面容衰老,额头堆满厚厚的茧子,一路风尘叩到大昭寺。如果他们是从甘肃而来,那么就需要叩拜1000公里的路程,少则3年,多则5年,才能来到大昭寺。而他们中的30%的人,会长眠在路上。所以,能够到达的人,就会带上死者的牙,镶嵌在柱子上,意味着他们的肉身来不了了,可灵魂一定要在这里得到安息。

沿青藏公路朝拜的藏族群众

那是一种怎样的信仰,世间冷暖、天地风云以及历史的沉浮和生活的沧桑都被抛在身后,凝聚于这纯朴而单调地叩拜。让人心生感慨,令人震撼。据寺庙的喇嘛介绍。藏族群众举家之力一路膜拜到拉萨,为的是祈求有一个美好的轮回。相信人有前世、今世、后世,如同车轮滚动,永远轮回。同时相信因果业报,即俗话说的“善有善报,恶有恶报”。所以许多藏族百姓传统上认为今世是为来世做准备的,他们甘于忍受环境和生活的艰辛,一心希求来世的福报。

陪着我们参观扎什伦布寺的喇嘛普布向我们道出了更深刻的缘由。学习佛法,信奉佛教不仅能有好的来世,还能解决人生的大问题。包括自己获利和一切众生世界获利,即自利、利他两种。人生的祸患、苦难的根源是愚笨无知和由此而产生的错误的思想、行为。因此,消除祸患、苦难,创造幸福、快乐的唯一妙法就是驱除愚钝的智慧,由此而产生正确的思想行为。在寂天《菩萨行论》中说:“众生都不愿吃苦,但却恰恰寻苦吃,愿得利乐因愚痴,毁坏利乐如仇敌。”这就是说:消除苦难、祸患,创造幸福快乐的心,人人都有,从国王到乞丐,从人到动物,从生到死,苦苦追求的目标都离不开这个宗旨。但是却往往事与愿违,背道而驰,希望和行为结果相反,希望得到的却得不到,不愿逢到的却离不开。佛法教人正确认识人生和世事,正确对待自己和众生世界,培养良好的道德品质,即美德和慈悲善心,开发明察事物本质的真智和正确处世为人的方便智慧,达到利己和利众的目的。

转经筒

对于如何界定美德和慈悲善心,藏传佛教的权威观点是,从善恶的概念界定讲,导致快乐的思想行为为善,导致苦难的思想行为为恶。从行为方面讲,杀生、盗窃、淫乱、说谎、挑拨离间、恶言伤人、拨弄是非等违犯道德和法律,危害社会和众生的一切行为都属于恶行;不杀生、不偷盗等十善行,遵守道德、法律,做有利于社会安定、繁荣、昌盛、众生幸福快乐的一切行为都属善行。

从某种角度来说,藏传佛教宣扬的道德思想与国家法律的约束引导是趋同的。宗教是慈悲为怀、普渡众生、戒除杂念、诸恶莫作;国家法律教导人们遵纪守法、团结友爱、见义勇为,奉献社会;宗教祈祷幸福生活;国家为了领导和支持人民为实现美好生活愿望而努力。因此,自我国唐宋以来,藏传佛教便受到了中央政府的认可、保护和册封,一直延续至今。贞观二十三年(649年),唐朝政府授予松赞干布“西海郡王”。充分肯定了其在促进西藏统一、创造藏文、弘扬藏传佛教、推动社会进步和发展等方面的功绩。明朝时期册封了历史上第一位达赖喇嘛索南嘉措。新中国成立后,党和政府十分尊重和保护宗教信仰自由。不仅册封了当今的十一世班禅,把西藏大小寺庙分别列为国家、省级、县级文物单位予保护。还对布达拉宫拨巨资进行了两次大修。对西藏主要佛教经典进行了抢救性保护和科学整理,其中由国家投资3500万元,历时16年完成了藏文《大藏经》的整理和出版。

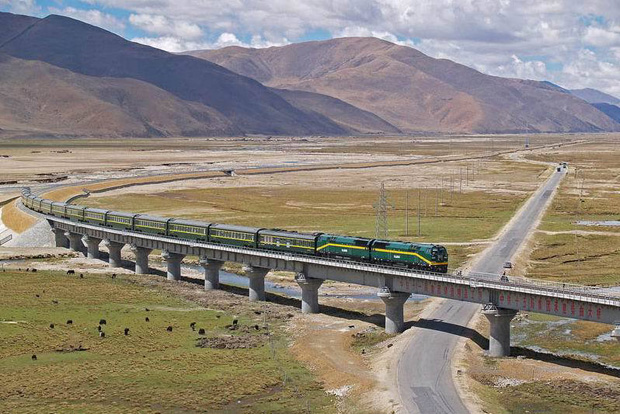

青藏铁路上奔驰的列车

湖南在山南地区援建的湘雅广场一角

湖南省援建的西藏山南地区桑日县饮水工程竣工仪式

湖南省财政厅慰问考察团与山南财政局干部职工合影留念

为实现西藏各族人民幸福生活的美好愿望,党和中央政府高度重视,在人力、物力和财力等各方面都给予了无微不至的关怀和超常规的支持与帮助。“援藏”已成为新中国的现代名词,援藏工作已成为全国各兄弟省市人民政府的日常工作。湖南省遵照中央统一部署负责对口支援山南地区。湖南省财政厅则作为部门对口支援山南地区财政局。不仅大力支持山南财政建设,还选派援藏干部融入西藏,奉献山南。我们慰问考察团成员黄卫同志就是财政厅第一批援藏干部,他不仅工作出色,而且富有情感。此次主动要求重返山南考察慰问。满怀深情地道出了“感谢、感情和感慨”的心声。他说山南变了的是经济与社会的巨大进步,没变的是曾经朝夕相处的同志情谊。我们此次来慰问的现任山南地区财政局副局长袁后秋同志援藏两年多,时间虽然不长,但是,他作风硬、工作实、效率高,深得同志们的欢迎和拥护。被评为优秀援藏干部。十年来,湖南省财政厅共派出了四批援藏干部。他们不畏艰苦,不辱使命,有志而去,有为而归。充分展现了湖南省财政厅这支有着优秀领导者率领的招之即来,来之能战,战之能胜的特别能战斗的队伍过硬的作风。我们考察团年轻干部吕朝阳提出,如果下批厅里再派援藏干部,他一定报名申请前来。我们欣喜的看到,援藏干部完成任务而离开的想再回来,在这里的则能忘我工作,还没有来的自告奋勇要求来投身建设。援藏,已成为新时代优秀青年无悔的选择。窥一斑而知全豹,国家的援藏政策英明正确,深得人心,具有重大历史意义。同时,西藏各族人民在党和政府的领导下顽强拼搏,努力奋斗,取得了巨大成就。据2009年国务院新闻办发布的《西藏民主改革五十年》数据表明:1959年至2008年,西藏生产总值由1.74亿元增长到395.91亿元。2008年西藏地方财政总财力达到460亿元,50年增长约346倍。农牧民人均纯收入为3179元,城镇居民人均可支配收入达到12482元,30年间分别增长了18倍和21倍。如今的西藏,经济发展,社会进步,人民生活显著提高,正进入一个全面发展的新时期。纵观西藏高原云卷云舒,沧桑巨变,才旦卓玛演唱的电影《农奴》插曲“共产党来了苦变甜”十分形象的给予了颂扬——

喜马拉雅山再高也有顶

雅鲁藏布江再长也有源

藏族人民再苦也有边

共产党来了苦变甜喽

我们衷心祝愿西藏各族人民幸福永远,扎西德勒!

2009年9月于湖南长沙

(作者系湖南高新创业投资有限公司总经理、此次慰问考察团团长)。