省属各高等职业院校,各市州财政局、教育局:

为贯彻落实《中共湖南省委 湖南省人民政府关于加快发展现代职业教育的决定》(湘发〔2014〕18号)、《财政部 教育部关于建立完善以改革和绩效为导向的生均拨款制度加快发展现代高等职业教育的意见》(财教〔2014〕352号)精神,推动我省高等职业教育(以下简称高职教育)改革发展,整体提高高等职业院校(含高等专科学校,以下简称高职院校)经费水平和人才培养质量,促进高职院校办出特色、办出水平,现就完善我省高职院校生均拨款制度有关事项通知如下:

一、重要意义

2010年以来,我省在全国较早制定出台职业院校年初预算生均拨款标准并逐步落实到位,大幅度提高了高职院校经费保障水平,推动了高职教育事业快速发展,培养了大批高素质技术技能型人才,为推进我省经济社会发展作出了重要贡献。但是,由于多种原因,目前高职教育投入仍然存在一些问题:多渠道筹措经费和财政生均拨款稳定投入机制不够健全,高职院校总体投入水平偏低,区域间差异较大;激励高职院校改革的财政投入导向作用不够明显;高职教育经费绩效管理基础薄弱等。在新形势下,以改革和绩效为导向完善高职院校生均拨款制度,进一步加大高职教育财政投入,逐步健全多渠道筹措高职教育经费的机制,有利于整体提高现代职业教育办学水平和人才培养质量,为深入实施创新驱动发展战略,加快转方式、调结构、促升级提供技术技能人才支撑。

二、基本原则

(一)分级负责,多元投入

按照“分级办学、分级管理”的体制,省级统筹推动全省建立公办高职院校生均拨款制度,并负责落实省属公办高职院校生均经费;市级是建立市属公办高职院校生均拨款制度的责任主体,负责落实市属公办高职院校生均经费。遵循“政府统筹、社会参与”的方针,坚持政府投入的主渠道作用,确保新增财政投入向包括高职教育在内的职业教育倾斜;同时,防止财政“大包大揽”,充分发挥市场机制作用,进一步完善多渠道筹措高职教育经费的体制机制,促进高职教育经费投入稳定增长。

(二)完善体系,注重公平

明确生均拨款目标,建立经常性拨款为主体,专项资金支持为辅助的高职院校生均拨款体系。完善经常性拨款分配方案,打破原有拨款基数,坚持生均导向,综合考虑不同办学层次、不同学科门类的教学特点和培养成本差异以及各高职院校的办学绩效,充分体现财政拨款的公平性、导向性和有效性。各高职院校按照综合预算的要求,统筹财政拨款、事业收入等各项资金,科学合理编制预算,保障学校的正常运行和内涵发展。

(三)促进改革,突出绩效

坚持改革导向,将完善生均拨款制度与深化校企合作等改革创新相结合,充分发挥财政资金激励引导作用,形成激励相容、奖优扶优的机制,促进高职院校面向市场、面向就业,改革创新人才培养模式,提高人才培养质量。坚持绩效导向,将完善生均拨款制度与强化绩效管理相结合,防止出现吃“大锅饭”和盲目扩招的问题。在注重公平的同时,财政拨款进一步向改革力度大、适应社会强、办学效益好、就业质量高、校企合作紧密的学校倾斜,向管理水平高的学校倾斜,向产业转型升级亟需的专业以及农林水地矿油等艰苦行业专业倾斜。

三、主要内容

(一)明确生均拨款总体目标

2017年,全省公办高职院校年生均财政拨款水平达到12000元。年生均财政拨款水平,是指政府收支分类科目“2050305高等职业教育”中,财政通过一般公共预算安排用于支持高职院校发展的经费(包括基本支出和项目支出,不含中央安排的除高职生均奖补资金以外的其他专项资金,不含按学校上缴的学费、住宿费等非税收入安排的经费),按全日制高等职业学历教育在校生人数折算的平均水平。该拨款标准为全省、各市州的总目标,不是对每所高职院校的平均安排。

按照上述口径全年生均拨款水平尚未达到12000元的地方,应采取逐年提高的方式分步落实,原则上2015年达到9600元,2016年达到10800元,确保2017年达到12000元;已经达到或超过12000元的,应建立高职生均拨款稳定增长机制,以确保职业教育持续稳定发展。民办高职院校的举办者以及举办高职院校的国有企业(含国有控股企业),可以参照学校所在地公办高职院校生均拨款标准,建立完善所属高职院校的生均投入制度,逐步提高其经费保障水平。

(二)建立生均提标奖补机制

我省公办高职院校生均拨款提标资金,按照学校隶属关系由同级财政负担。中央和省财政从2014年起建立生均拨款提标奖补机制,其中中央财政以2013年为基期对我省整体实现生均拨款目标所需增量部分,按35%的基本比例和依据财力状况等因素确定的浮动比例给予拨款标准奖补。省财政根据当年获得的中央奖补资金总额,依据全日制高等职业学历教育在校生人数确定中央奖补资金在省属高职院校、市州属高职院校的分配总额,统筹考虑各市州全日制高等职业学历教育在校生人数、高职院校办学绩效、总人口人均可用财力、市州年生均财政拨款增长水平等因素对市州生均提标给予综合奖补。省财政根据各市州职业院校生均经费标准落实情况,酌情给予适当奖补。

(三)完善经常性拨款核算办法

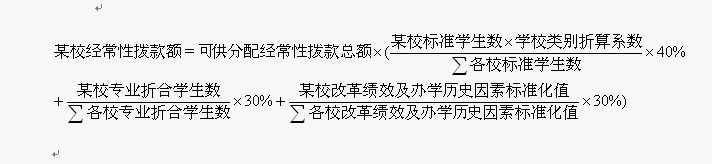

从2015年起,参照本科高校做法,完善省属高职院校生均经常性拨款核算办法,对省财政安排的经常性拨款和中央生均奖补资金进行统筹,按照标准学生数(40%的权重)、专业折合学生数(30%的权重)、改革绩效及办学历史因素(30%的权重)进行分配。具体拨款公式如下:

其中:标准学生数=普通高职生数+中职生数×0.625,学校类别折算系数国家级示范类(含骨干类)及卓越高职院校为1.2,省级示范类(含骨干类)高职院校为1.1,其他高职院校为1;专业折合学生数=∑专业标准学生数×相应专业折算系数+农林师专业标准学生数×0.2,专业折算系数见附件;改革绩效及办学历史因素主要依据监测数据和相关统计资料,选取重点项目数、专业技能抽查成绩、毕业设计抽查成绩、竞赛获奖数等体现改革绩效导向的因素,以及离退休人数等体现办学历史负担的因素综合权衡量化处理。

市州所属高职院校经常性拨款核算方式,各市州可参照上述办法执行,其中衡量改革绩效及办学历史的具体因素由市州结合实际自主确定。

四、工作要求

(一)切实加强组织领导

各市州财政、教育等部门要落实工作职责,健全工作机制,共同推进落实公办高职院校生均拨款制度,确保2017年达到中央核定的目标。同时,要加强对民办高职院校的规范管理和科学引导,制定完善相关政策,积极探索通过政府补贴、购买服务等多种形式,鼓励企业和社会力量参与举办职业教育,促进民办高职教育高质量、有特色发展。省财政厅、省教育厅将通过高职院校教学工作诊断与改进、教育督导评估、专项监督检查以及教育经费统计等方式,对各市州落实高职院校生均拨款制度的进度和成效情况进行监测分析和考核评估,考核评估结果将作为中央和省级生均奖补资金分配的重要依据。

(二)大力加强基础工作

各地、各高职院校要依法依规强化职业教育事业统计和经费统计及公告工作,杜绝虚报、瞒报等行为。大力加强现代学校制度建设,力推校务公开、政务公开。要加强高职院校学生学籍管理,加强高职院校学生管理信息系统、学校管理信息系统的建设和应用,确保实施高职院校生均拨款制度所需基础数据的及时、准确和完整。

(三)提升预算管理水平

高职院校要以绩效为导向,进一步强化预算管理,科学编制、严格执行年度预算。人员经费预算要按实有人数和规定政策标准足额编制,不留硬缺口。公用经费预算要本着“勤俭节约、保障运转”的原则据实编制,严控 “三公”经费。项目经费预算要根据办学定位、人才培养目标、办学成本差异等因素,按照轻重缓急原则合理编制,并实行绩效目标管理。高职院校预算一经批复,必须严格执行,不得随意进行调整,确因工作需要进行调整,需按程序报批后再予以调整。

各地在加大高职教育投入,提高高职院校生均拨款水平的同时,要规范使用预算支出科目,全面客观反映高职教育投入状况,确保各级财政一般公共预算安排用于高职高专教育的经费都列支“2050305高等职业教育”科目。

(四)加强经费使用监管

各地、各有关部门要积极探索高职教育经费使用绩效评价机制,制定科学合理的评价指标和管理办法,扎实开展绩效评价工作,并充分利用评价结果,调整完善政策措施,不断提高经费使用管理水平。各高职院校要严格执行《高等学校财务制度》、《高等学校会计制度》等相关规定,完善经费使用内部稽核和内控制度;按照有关规定公开财务信息,自觉接受广大师生员工和社会监督,确保经费使用安全、规范和有效;要积极配合审计、监察等部门开展相关检查,及时整改发现的问题。

(五)严格控制新增债务

各高职院校要进一步强化债务风险意识与责任意识,严格控制债务规模与新增债务行为。要按照《关于进一步完善高校银行贷款审批制度的通知》(湘财教〔2011〕8号)和《关于减轻高校债务负担 化解高校债务风险的意见》(湘财教〔2011〕9号)等文件规定,严格执行银行贷款审批程序。同时,要加强银行贷款以外的债务管理,严禁向职工非法集资,未经批准严禁以融资租赁等方式变相举债;严禁高校为校办企业与其他组织担保。

各地要高度重视职业教育事业的发展,比照此通知精神,结合本地实际,同步启动中职生均提标工作,探索完善中职生均拨款制度,提高中职院校经费保障水平。

附件:高职院校各专业折算系数表

湖南省财政厅 湖南省教育厅

2015年10月12日

附件

高职院校各专业折算系数表

|

专 业

|

专业调整系数

|

|

工科类(含电子信息、土建、制造、农林牧渔、生化与药品、医药卫生、轻纺食品、交通运输、环保、气象与安全、材料与能源、水利、资源开发与测绘)

|

1.1

|

|

文科类(含财经、文化教育、公共事业、旅游、法律)

|

0.9

|

|

体育、艺术类(含警察、艺术设计传媒、体育)

|

1.4

|